Navigation menu

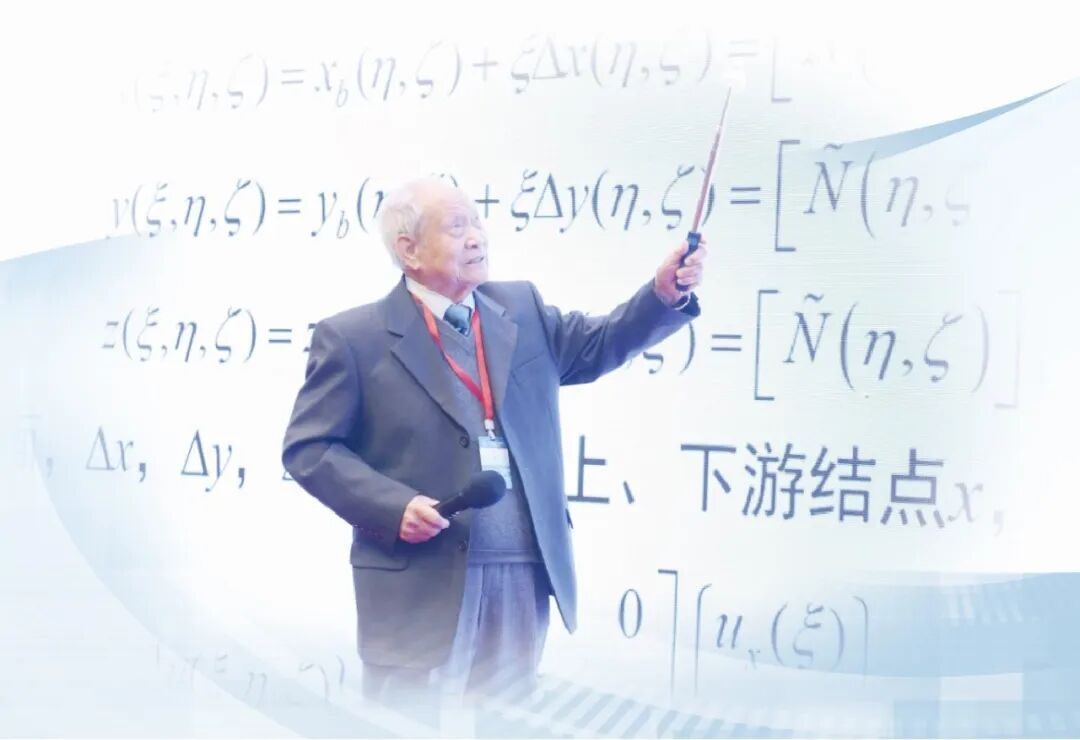

林高先生,1929年1月出生,江西省南昌市人。他是中国科学院院士、大连理工大学教授、水利工程和地震工程专家,我国大坝抗震领域的重要开拓者之一。多年来致力于水工结构工程领域的教学和研究。曾获国家科技进步奖、全国优秀科技工作者、全国模范教师一、二等奖。林隆在第九届水力地震与防灾学术交流会上作报告。照片来源:受访者:“我们坐在岷江上的皮划艇上,顺着河水上涨的方向,躲避偶尔掉落的碎片,并近距离检查大坝的损坏情况。”高林 中国科学院院士大连理工大学教授回忆说,他在大连理工大学主校区的办公室里有一张在四川都江堰紫坪铺水库大坝拍摄的照片。 2008年汶川地震后,当地居民生活、发电、灌溉的重要水源紫坪铺水库遭到严重破坏。时年79岁的林隆带领团队密切观察大坝受损情况,就抗震、检测标准、加固措施等问题提出建议,帮助确保大坝安全。目前,林高已经90多岁了。经常有人问他:“你为什么每天还要工作?”林高指着一张大坝的照片说道:“你看这个大坝的堤坝。”历经数十年风吹雨打,但依然坚固挺拔。我也想成为那个“基石”,整合我所学到的东西他将投身于国家发展的“大坝基建”,做出更多的贡献。“研制机械振动台,进行我国第一座拱坝的振动试验。”遇到困难,不能害怕。1946年,林高考入清华大学土木工程系,在校期间,我亲眼目睹了中华人民共和国在天安门举行的隆重开国大典。 方形。从那一刻起,他就承诺:“我将学以致用,报效祖国。”我国新中国建坝之初,几乎没有抗震技术知识。 1956年,我国第一座双拱坝在广东省芦溪河曲线建成。负责设计工作的上海设计院提出采取提高流量的方法 提高大坝的安全性。为了验证对于该方案的可行性,设计院在国内多所大学进行了研究,并联系了科研机构,但收效甚微。成功。后来,他创办了大连理工大学(大连理工大学前身)。 27岁的林高在老年学系主任曲伯川先生和著名机械专家钱灵曦先生的支持下,承担了验证拱坝顶升式泄洪方案可行性的研究任务。 “白天,我和大家寻找能够为我们提供实验所需材料的工厂,画方案,选材料,然后返回。林高说,他们自己搭建了电测设备,轮流在柳溪川工地作业,日夜记录了数万组水流脉动参数。高林带领团队白手起家,成功研发出日本第一台机械校准振动台并开展了国内首次拱坝振动试验。 1958年8月,流溪河大坝首台机组成功投产。大坝于1959年1月全面竣工,并进行了多次洪水测试。直到今天,大坝仍然安全无恙。 1958年后,林高又从事了另一项工作,为云南省地震多发区正在建设的伊犁河土坝工程提供技术援助。林先生立即对土坝进行了抗震试验。他们的研究成果和提出的抗震对策被工程部门采纳,并在国际交流中多次使用。环游全国,了解水坝和核电站的抗震理论和实践。 20世纪70年代,我国出现了许多100米至200米高度的大坝,对抗震性能提出了更高的要求。 1978年,高林先生受委课题组承担了吉林市白山拱坝抗震安全性能评价的任务,该坝是当时典型的高层坝。 “我们自己设计制造了电磁振动台。” Hayashi表示,通过这个装置,可以获得更清晰、更直观的白山弧第九正负对称振型和坝频的图像。 “当时,一些发达国家采用电磁激励法和有限元法进行动力分析,只能得到拱坝的第三至第四振型和正负对称频率。”此后,林高带领团队研究模拟材料重力坝破坏性试验技术和拱坝动力模型,模拟地震造成的各种形式的破坏。 为了提高计算的效率和准确性,他提出了弧梁模态方法用于 Chidam 的动态和静态分析。 “科技工作者要不断探索新的科研方法,满足实际需要。”林高说。同年,东北设计学院牵头寻找林高。曼曼水库蓄水量达100亿立方米,需要在深水处修建泄洪洞。但大规模水下岩石爆破是否会对大坝产生影响,成为技术团队必须考虑的首要问题。林先生带领团队完成了振动计算程序的编辑和调试,预测了大坝的动力响应,并提出了评估大坝抗震能力的计算方案。这为大坝水下爆破工程的可行性提供了有力的技术支撑。这一成果后来为他赢得了国家科学技术进步奖一等奖。核电日本于20世纪80年代开始建设核电站,抗震设计和安全评估成为首要任务。 1984年,城市建设和农村环境保护部抗震办公室开始制定我国核电站抗震规范。林先生自愿加入了准备小组,后来作为结构组组长参与了日本第一座核电站抗震设计规范的制定。在此期间,林先生的研究重点不仅转向核电站主体结构的设计,还转向核电站周边结构的抗震设计。也为提高红沿河、田湾、防城港等复杂地形核电站的抗震能力做出了重要贡献。林先生数十年走遍全国,研究成果覆盖全球整个抗震研究过程,从理论到实践。已发表论文他在国内外学术期刊上发表了500多篇研究文章,出版了一本书,并与人合着了四本书。教人类钓鱼并培养学生解决实际问题的能力。 “在大连理工大学获得博士学位后,我师从高林教授,他的研究风格一直影响着我。”中国工程院院士王福明回忆,当时实验室设备非常昂贵,林教授经常用自己的钱给大家购买实验室设备。 “林教授严谨的学术精神对我影响深远。”王福明和他的团队目前正在努力维护基础设施工程设施的安全。尽管年事已高,林高仍然与王福明团队保持着频繁的联系,分享理论,提供建议。技术研究。 “年轻人应该主动承担重要责任,在实践中成长。”林高说。 2005年,大连理工大学土木工程系工业与建筑土木工程专业博士毕业的胡志强先生受林高先生邀请,参与大干山拱坝抗震安全评价课题。 “当时我很担心。”现为大连理工大学建筑工程学院水利工程系副教授的胡志强说。 “林教授不仅耐心讲解了项目的研究内容、方法和流程,还指导我快速掌握了高层大坝地震安全评估的基本技术。”胡志强老师在对大坝进行动静力分析时遇到了算法问题。 “工作完成后,林博士通常会在林高老师的指导下,胡志强老师将研究重点放在了大坝抗震这一重要问题上,此后参与了我国多座高层混凝土大坝的抗震安全研究。林办公室高高的玻璃架子上,放着他带领的100多名研究生的最终稿。 高林自1981年开始督导,始终秉持“论文写作没有捷径,细节关乎学术严谨”的理念。打开每一篇文章,从文章的结构到实验推导、概念和公式逻辑,以及选词、句子结构和标点符号,他都做了详细的笔记。 1978年开始培养硕士研究生,1981年成为我国第一位博士生导师。 督导中,两人成为院士,多人n人成为博士生导师,数十人成为核能、水电等领域的技术支柱。即便是现在,75岁的他还在给研究生讲授“结构力学”,85岁的他又给研究生讲授“核抗震”。虽然目前远离舞台,但他仍在继续教授博士生。 “培养学生最重要的是授人以渔。我要求学生不仅要明白自己能做什么,还要明白为什么这么做,培养分析问题、解决实际问题的能力,这样我们才能前进。”林高说。记者手记 活到老,学会老,努力老。在日本大坝防震技术几乎一片空白的时候,林先生创建了自己的团队,以先驱者的勇气,开辟了一个新的科学研究领域。尽管他面临着P核爆炸等巨大挑战恩格曼水库大坝和白山拱坝的测试,打破了技术障碍。以“攀登者”的坚韧克服瓶颈。他积极参与日本核电工业在核抗震新领域的发展。作为一名科学家,你决心解决重要问题并取得重要的科学研究成果。作为一名教育工作者,我用言传身教,培养了一批行业领军人物。林高继续奋战在科研和教育的第一线。具有“白头偕老”的精神境界。 “老学到老,学习到老,努力到老”,我们看到了这位知识分子对国家、对人民的忠诚和责任感。他的坚韧不仅是对科学事业的坚韧,更是践行“为党教育人民、为国家培养人才”的使命。报道来源:《人民日报》2025.10.15帕格e 6 人民记者报 刘洪超

林高先生,1929年1月出生,江西省南昌市人。他是中国科学院院士、大连理工大学教授、水利工程和地震工程专家,我国大坝抗震领域的重要开拓者之一。多年来致力于水工结构工程领域的教学和研究。曾获国家科技进步奖、全国优秀科技工作者、全国模范教师一、二等奖。林隆在第九届水力地震与防灾学术交流会上作报告。照片来源:受访者:“我们坐在岷江上的皮划艇上,顺着河水上涨的方向,躲避偶尔掉落的碎片,并近距离检查大坝的损坏情况。”高林 中国科学院院士大连理工大学教授回忆说,他在大连理工大学主校区的办公室里有一张在四川都江堰紫坪铺水库大坝拍摄的照片。 2008年汶川地震后,当地居民生活、发电、灌溉的重要水源紫坪铺水库遭到严重破坏。时年79岁的林隆带领团队密切观察大坝受损情况,就抗震、检测标准、加固措施等问题提出建议,帮助确保大坝安全。目前,林高已经90多岁了。经常有人问他:“你为什么每天还要工作?”林高指着一张大坝的照片说道:“你看这个大坝的堤坝。”历经数十年风吹雨打,但依然坚固挺拔。我也想成为那个“基石”,整合我所学到的东西他将投身于国家发展的“大坝基建”,做出更多的贡献。“研制机械振动台,进行我国第一座拱坝的振动试验。”遇到困难,不能害怕。1946年,林高考入清华大学土木工程系,在校期间,我亲眼目睹了中华人民共和国在天安门举行的隆重开国大典。 方形。从那一刻起,他就承诺:“我将学以致用,报效祖国。”我国新中国建坝之初,几乎没有抗震技术知识。 1956年,我国第一座双拱坝在广东省芦溪河曲线建成。负责设计工作的上海设计院提出采取提高流量的方法 提高大坝的安全性。为了验证对于该方案的可行性,设计院在国内多所大学进行了研究,并联系了科研机构,但收效甚微。成功。后来,他创办了大连理工大学(大连理工大学前身)。 27岁的林高在老年学系主任曲伯川先生和著名机械专家钱灵曦先生的支持下,承担了验证拱坝顶升式泄洪方案可行性的研究任务。 “白天,我和大家寻找能够为我们提供实验所需材料的工厂,画方案,选材料,然后返回。林高说,他们自己搭建了电测设备,轮流在柳溪川工地作业,日夜记录了数万组水流脉动参数。高林带领团队白手起家,成功研发出日本第一台机械校准振动台并开展了国内首次拱坝振动试验。 1958年8月,流溪河大坝首台机组成功投产。大坝于1959年1月全面竣工,并进行了多次洪水测试。直到今天,大坝仍然安全无恙。 1958年后,林高又从事了另一项工作,为云南省地震多发区正在建设的伊犁河土坝工程提供技术援助。林先生立即对土坝进行了抗震试验。他们的研究成果和提出的抗震对策被工程部门采纳,并在国际交流中多次使用。环游全国,了解水坝和核电站的抗震理论和实践。 20世纪70年代,我国出现了许多100米至200米高度的大坝,对抗震性能提出了更高的要求。 1978年,高林先生受委课题组承担了吉林市白山拱坝抗震安全性能评价的任务,该坝是当时典型的高层坝。 “我们自己设计制造了电磁振动台。” Hayashi表示,通过这个装置,可以获得更清晰、更直观的白山弧第九正负对称振型和坝频的图像。 “当时,一些发达国家采用电磁激励法和有限元法进行动力分析,只能得到拱坝的第三至第四振型和正负对称频率。”此后,林高带领团队研究模拟材料重力坝破坏性试验技术和拱坝动力模型,模拟地震造成的各种形式的破坏。 为了提高计算的效率和准确性,他提出了弧梁模态方法用于 Chidam 的动态和静态分析。 “科技工作者要不断探索新的科研方法,满足实际需要。”林高说。同年,东北设计学院牵头寻找林高。曼曼水库蓄水量达100亿立方米,需要在深水处修建泄洪洞。但大规模水下岩石爆破是否会对大坝产生影响,成为技术团队必须考虑的首要问题。林先生带领团队完成了振动计算程序的编辑和调试,预测了大坝的动力响应,并提出了评估大坝抗震能力的计算方案。这为大坝水下爆破工程的可行性提供了有力的技术支撑。这一成果后来为他赢得了国家科学技术进步奖一等奖。核电日本于20世纪80年代开始建设核电站,抗震设计和安全评估成为首要任务。 1984年,城市建设和农村环境保护部抗震办公室开始制定我国核电站抗震规范。林先生自愿加入了准备小组,后来作为结构组组长参与了日本第一座核电站抗震设计规范的制定。在此期间,林先生的研究重点不仅转向核电站主体结构的设计,还转向核电站周边结构的抗震设计。也为提高红沿河、田湾、防城港等复杂地形核电站的抗震能力做出了重要贡献。林先生数十年走遍全国,研究成果覆盖全球整个抗震研究过程,从理论到实践。已发表论文他在国内外学术期刊上发表了500多篇研究文章,出版了一本书,并与人合着了四本书。教人类钓鱼并培养学生解决实际问题的能力。 “在大连理工大学获得博士学位后,我师从高林教授,他的研究风格一直影响着我。”中国工程院院士王福明回忆,当时实验室设备非常昂贵,林教授经常用自己的钱给大家购买实验室设备。 “林教授严谨的学术精神对我影响深远。”王福明和他的团队目前正在努力维护基础设施工程设施的安全。尽管年事已高,林高仍然与王福明团队保持着频繁的联系,分享理论,提供建议。技术研究。 “年轻人应该主动承担重要责任,在实践中成长。”林高说。 2005年,大连理工大学土木工程系工业与建筑土木工程专业博士毕业的胡志强先生受林高先生邀请,参与大干山拱坝抗震安全评价课题。 “当时我很担心。”现为大连理工大学建筑工程学院水利工程系副教授的胡志强说。 “林教授不仅耐心讲解了项目的研究内容、方法和流程,还指导我快速掌握了高层大坝地震安全评估的基本技术。”胡志强老师在对大坝进行动静力分析时遇到了算法问题。 “工作完成后,林博士通常会在林高老师的指导下,胡志强老师将研究重点放在了大坝抗震这一重要问题上,此后参与了我国多座高层混凝土大坝的抗震安全研究。林办公室高高的玻璃架子上,放着他带领的100多名研究生的最终稿。 高林自1981年开始督导,始终秉持“论文写作没有捷径,细节关乎学术严谨”的理念。打开每一篇文章,从文章的结构到实验推导、概念和公式逻辑,以及选词、句子结构和标点符号,他都做了详细的笔记。 1978年开始培养硕士研究生,1981年成为我国第一位博士生导师。 督导中,两人成为院士,多人n人成为博士生导师,数十人成为核能、水电等领域的技术支柱。即便是现在,75岁的他还在给研究生讲授“结构力学”,85岁的他又给研究生讲授“核抗震”。虽然目前远离舞台,但他仍在继续教授博士生。 “培养学生最重要的是授人以渔。我要求学生不仅要明白自己能做什么,还要明白为什么这么做,培养分析问题、解决实际问题的能力,这样我们才能前进。”林高说。记者手记 活到老,学会老,努力老。在日本大坝防震技术几乎一片空白的时候,林先生创建了自己的团队,以先驱者的勇气,开辟了一个新的科学研究领域。尽管他面临着P核爆炸等巨大挑战恩格曼水库大坝和白山拱坝的测试,打破了技术障碍。以“攀登者”的坚韧克服瓶颈。他积极参与日本核电工业在核抗震新领域的发展。作为一名科学家,你决心解决重要问题并取得重要的科学研究成果。作为一名教育工作者,我用言传身教,培养了一批行业领军人物。林高继续奋战在科研和教育的第一线。具有“白头偕老”的精神境界。 “老学到老,学习到老,努力到老”,我们看到了这位知识分子对国家、对人民的忠诚和责任感。他的坚韧不仅是对科学事业的坚韧,更是践行“为党教育人民、为国家培养人才”的使命。报道来源:《人民日报》2025.10.15帕格e 6 人民记者报 刘洪超